近日,复旦大学的研究团队成功研发出一种新型锂载体分子技术,仅需为废旧锂电池“注射”一针特殊分子溶液,即可精准修复电池容量,使其循环寿命提升10倍以上。

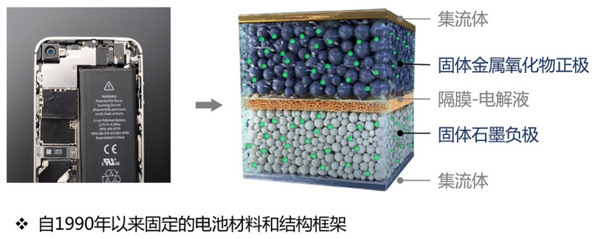

传统锂电池的寿命受限于正极材料中活性锂离子的持续损耗,当锂离子减少至临界值时,电池即便其他组件完好也会宣告报废。复旦大学团队则提出了一种“外部供锂”的创新理论——通过注射锂载体分子,直接向电池内补充损失的锂离子,而非依赖传统的内嵌式设计。这一过程被比喻为为电池“打一针”,可使电池容量恢复至出厂状态的96%,循环寿命提升1-2个数量级,从原有的500-2000次提升至12000-60000次。

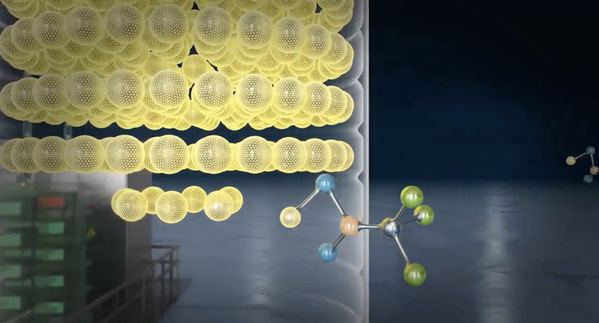

锂载体分子的研发难点在于其需同时满足电化学活性、稳定性、成本等多项严苛指标。如果仅依靠传统的经验和直觉进行设计难以实现,而该团队借助人工智能技术,将分子结构和性质数字化,通过引入有机化学、电化学、材料工程技术方面的大量关联性质,构建数据库,通过非监督机器学习筛选出最优分子结构。最终,成功获得了一种从未被报道的锂载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li),该分子不仅合成成本低、兼容性强,还能在完成锂离子输送后“全身而退”,避免残留物对电池的二次损伤。

锂载体分子为电池补充锂离子

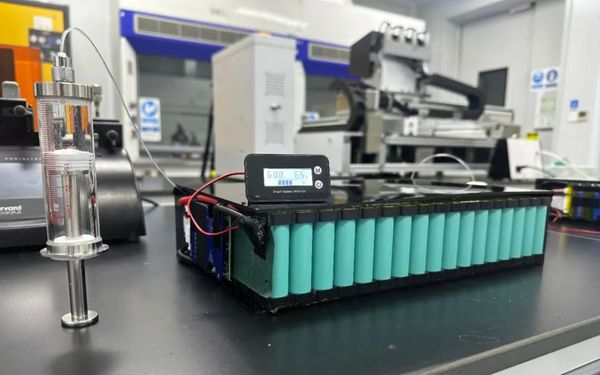

目前,该技术已在软包、圆柱等多种锂电池中验证成功,预计规模化量产后,修复成本不到电池总成本的10%。该团队正与国际头部电池企业合作,推进宏量制备与商业化应用。

最前沿的电子设计资讯

最前沿的电子设计资讯