芝能汽车出品

芝能汽车出品

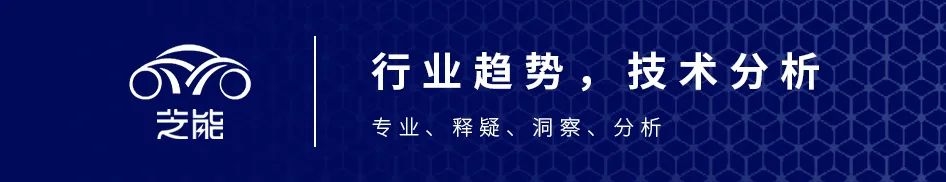

自特斯拉在2020年首次推出4680电池以来,大圆柱电池技术受到了全球车企和电池厂商的高度关注,曾经大家预测2022、2023甚至是2024年是大圆柱电池的爆发年,实际情况是在动力端的放量进度并未如预期般顺利。

为什么大圆柱电池在汽车领域开始变得不重要,反而是在二轮车、储能和12V电池的领域慢慢渗透?

Part 1

动力大圆柱电池产业化:

技术挑战与卡点

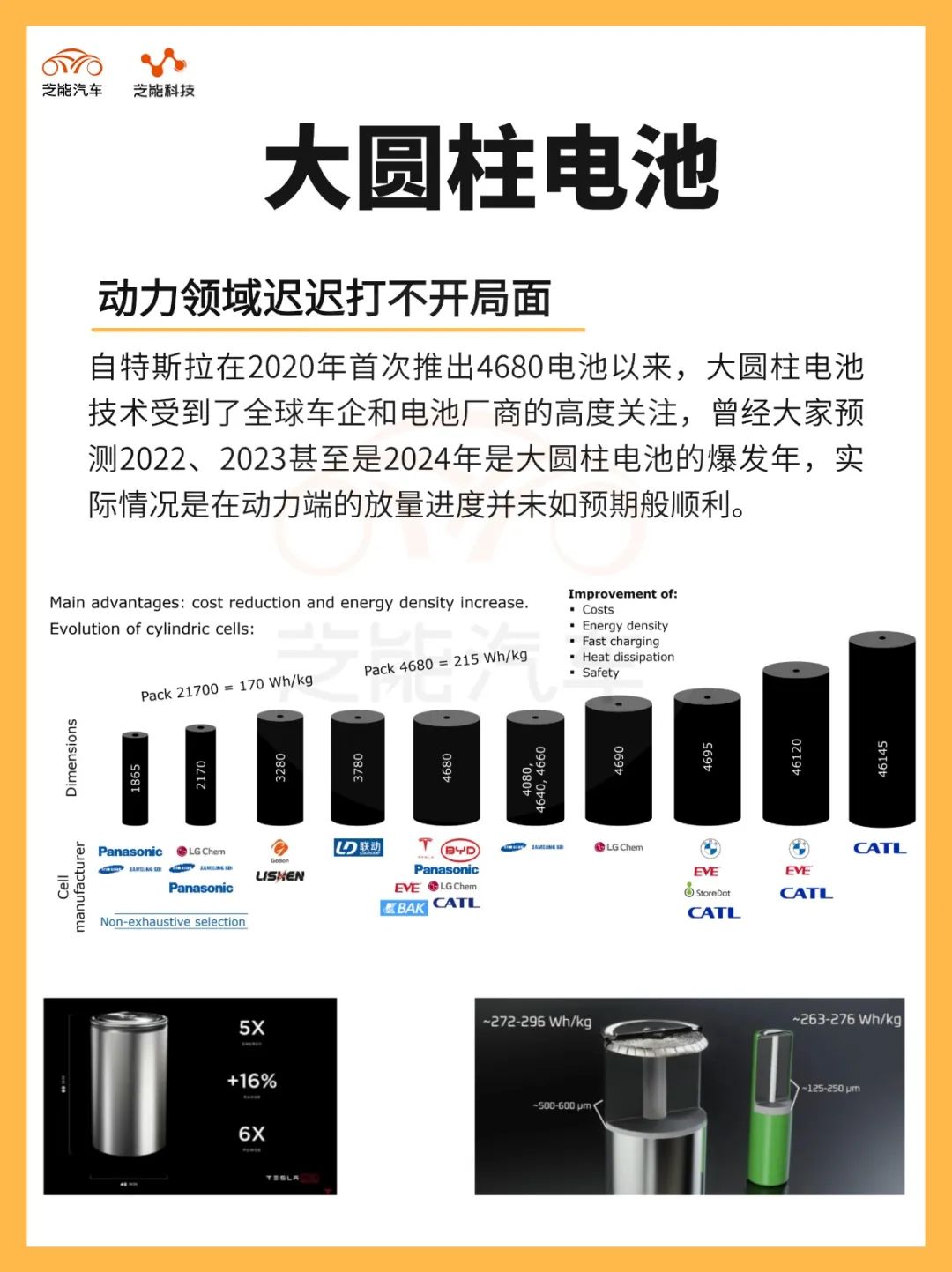

首先我们看到,在全球范围内软包和圆柱子电池的份额是在不断被压缩的,在CTP和CTC的迭代技术下,方壳整体的使用量在逐步上升,这种趋势在2024年是持续的。

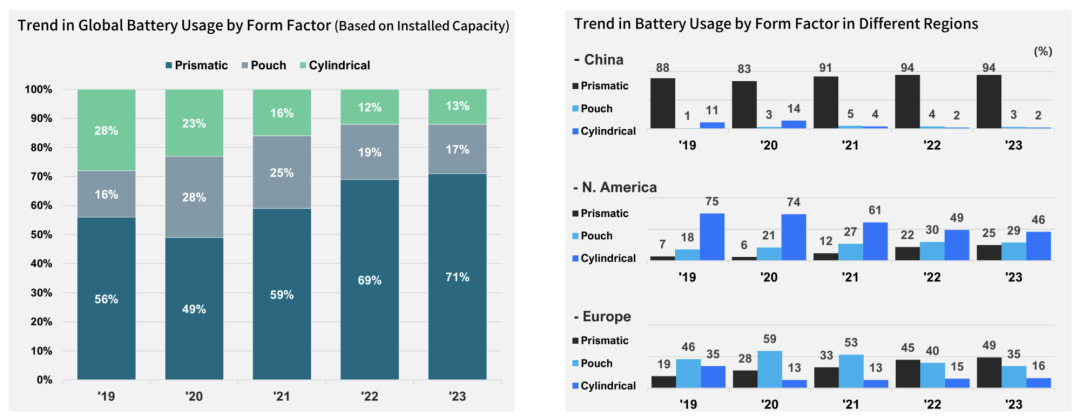

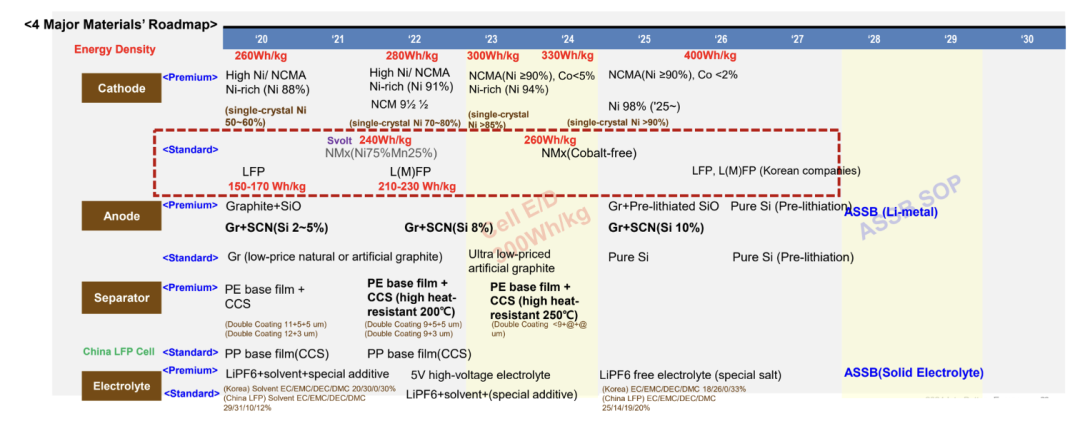

预计到 2030 年,全球主要的6家电池企业面向电动汽车及储能系统(EV/ESS)的生产能力将达到 3.9 太瓦时,这 6 家制造商除了现有的软包和方壳电池生产线外,均有计划建设 46 毫米直径的圆柱形电池新生产线:

● LGES 在 2023 - 2030 年的产能分别为 244 GWh、490 GWh、592 GWh、663 GWh;

● SDI 分别为 58 GWh、94 GWh、262 GWh、406 GWh;

● SK ON 分别为 85 GWh、172 GWh、367 GWh、448 GWh;

● Panasonic 分别为 80 GWh、128 GWh、348 GWh、408 GWh(含 PPES);

● CATL 分别为 516 GWh、726 GWh、996 GWh、1,241 GWh;

● BYD 分别为 216 GWh、493 GWh、677 GWh、702 GWh。

看绿色部分,每个企业的比例不同,但是整体的策略还是在圆柱路线上是增加的。

● 当然大圆柱电池在动力端的产业化进程却明显滞后,背后的原因主要可以归结为以下几点:

◎ 动力大圆柱电池则通常采用高镍正极材料与掺硅负极材料体系,提高电池的能量密度,以满足汽车对续航和充电效率的需求。高镍正极和硅负极材料的使用虽然提升了电池的能量密度,但也带来了产气和热安全等一系列问题。

在动力大圆柱电池中,硅负极的导电性较差,需要通过添加导电剂(如碳纳米管)来改善,硅负极的膨胀特性对电池的寿命和性能造成了额外压力,这在电动汽车对快充需求日益增大的背景下,压力很大。

◎ 动力大圆柱电池的快速充电需求进一步加剧了电池技术的复杂性。为了支持高倍率充电,大圆柱电池通常采用全极耳结构,可以显著提升充电效率,但在高倍率充电条件下,电池容量衰减速度更快,进而影响电池的寿命,要解决这一问题,需要进一步优化极耳结构的设计,确保电池能够在高倍率充电条件下维持较长的使用寿命。

◎ 动力大圆柱电池的外壳材料选择同样对其性能产生重要影响,动力电池则更多使用钢壳,面对电池膨胀时能够更好地防止形变,并且抗冲击性更强,钢壳的焊接工艺相较于铝壳更加复杂,尤其是在高镍正极材料的应用下,钢壳需要进行镀镍处理,以防止正极活性材料对钢壳的氧化,增加了生产成本和技术难度。

当然由于整个技术路线的发展,需要有红军和蓝军,所以大圆柱的高能量密度落地比固态更科学一些。所以虽然整体的性价比一般,但主要的电池企业都在投入和迭代相关技术。

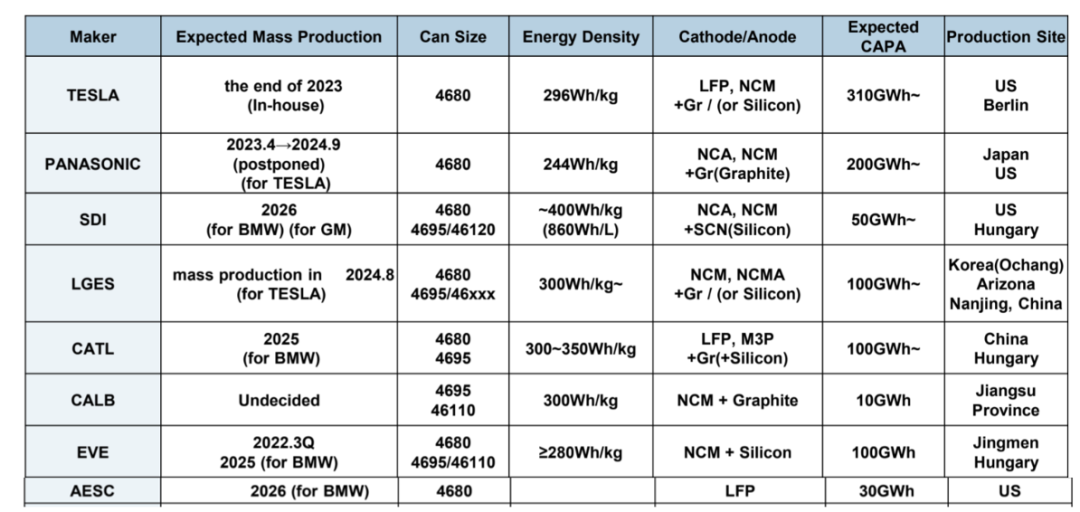

特斯拉的4680电池虽然提出了干法电极工艺的新方案,以减少生产成本并提高能量密度,在逐步推进中。

2024年,特斯拉公布的4680电池仍未实现全面量产,动力大圆柱电池的生产技术仍面临许多挑战。动力大圆柱电池在产业化过程中存在诸多挑战,但市场上对其未来的放量依然充满期待。

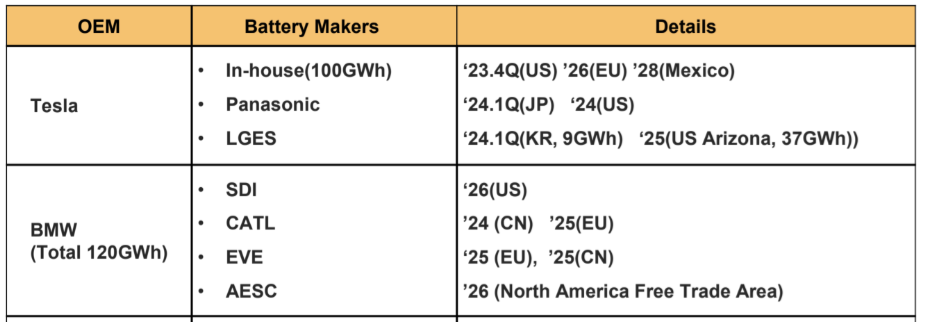

目前还在继续坚持的,只有特斯拉、宝马两家,为推动大圆柱电池的量产提供了基本的支持。特斯拉计划将4680电池广泛应用于Model Y、Semi半挂卡车、Cybertruck等多款车型中,随着特斯拉的坚持,4680电池产能将超过70GWh。

Part 2

其他领域的标准化电池

除了传统的动力和储能市场外,航空、电动工具、小型动力设备等新兴市场对大圆柱电池的需求也在快速增长。

全极耳技术的成熟使得小圆柱电池在电动工具和无人机等领域得到了广泛应用,推动了大圆柱电池在高倍率领域的渗透。

随着电动航空技术的发展,大圆柱电池也逐步进入到飞行汽车(eVTOL)和无人机等高技术应用领域。

2024年,大圆柱电池在储能领域市场表现是不错的,便携式储能和户用储能领域对大圆柱电池的需求大幅提升。传统的便携式和户用储能多采用18650和21700等小圆柱电池,市场正在加速向3系、4系的大圆柱电池转移。

大圆柱电池在储能领域的优势尤为明显,能够保持圆柱电池的高安全性和稳定性,还通过提供更高的成组效率和更低的成本,推动了储能市场的技术进步。

大圆柱电池在两轮车领域的应用也展现出了强劲的增长势头,2024年两轮车领域大圆柱电池出货量同比增长150%,达到了2.5GWh。小结

动力大圆柱电池的产业化面临诸多挑战,但由于有望成为标准化电池,大圆柱电池这条路是比较远的。产业链各方需要继续攻克材料、工艺等难题,同时把握新兴市场崛起带来的机遇,推动大圆柱电池技术向更加成熟的方向发展。

最前沿的电子设计资讯

最前沿的电子设计资讯