前两天,射频学堂整理报道了《华为Mate60 “捅破天”的天线技术终于曝光!》,整理了华为Mate 60 Pro 卫星通信天线相关的一些论文和专利,引起了同学们的广泛讨论。

说实话,我们很难通过一篇论文或者专利就能够复刻一项工程技术,因为论文和专利有它自己的要求,比如创新性,其创新性来源于工程但又脱离工程应用。我们所要学习的就是论文里面给出的设计思路方法,用这些方法去指导我们的工程设计。

射频微波是一项实验性学科,这个是我们这个学科从诞生时就带的基因,重实践而轻理论其实存在于很多射频从业者的骨子里。所以很多同学都比较追求项目经验,实操能力。以至于我们这个领域的从业者都有比较强的动手能力。我有一个朋友就被同事们成为“刘一刀”,调板子能力特别强。

但其实射频微波领域,最需要的是理论创新者。我们已经好久没有看到新的理论了,哪怕是我们目前最前沿的射频芯片技术,都是很多年前的技术了。尤其是目前比较火的声学滤波器,也是用的几十年前的技术。

以至于公司在招聘的时候,射频岗位收上来的简历,都是清一色的项目,各种各样的项目,我曾经还看到过一份简历,接近20多页,上面详细介绍了每一个项目。但其实公司更喜欢理论扎实的候选人。这个也体现在首轮笔试中,几乎都是理论考。公司有足够的时间足够的项让你实操,但是却很少有时间让你再去学习理论知识。

简历上如何体现理论呢?

其一就是学校,学历,成绩绩点,如果有好的,一定要在简历上写明。其二就是你的论文,专利,竞赛证书。如果你有比较出色论文,专利和大赛证书,在很大程度上可以可以弥补学校和学历上的不足。

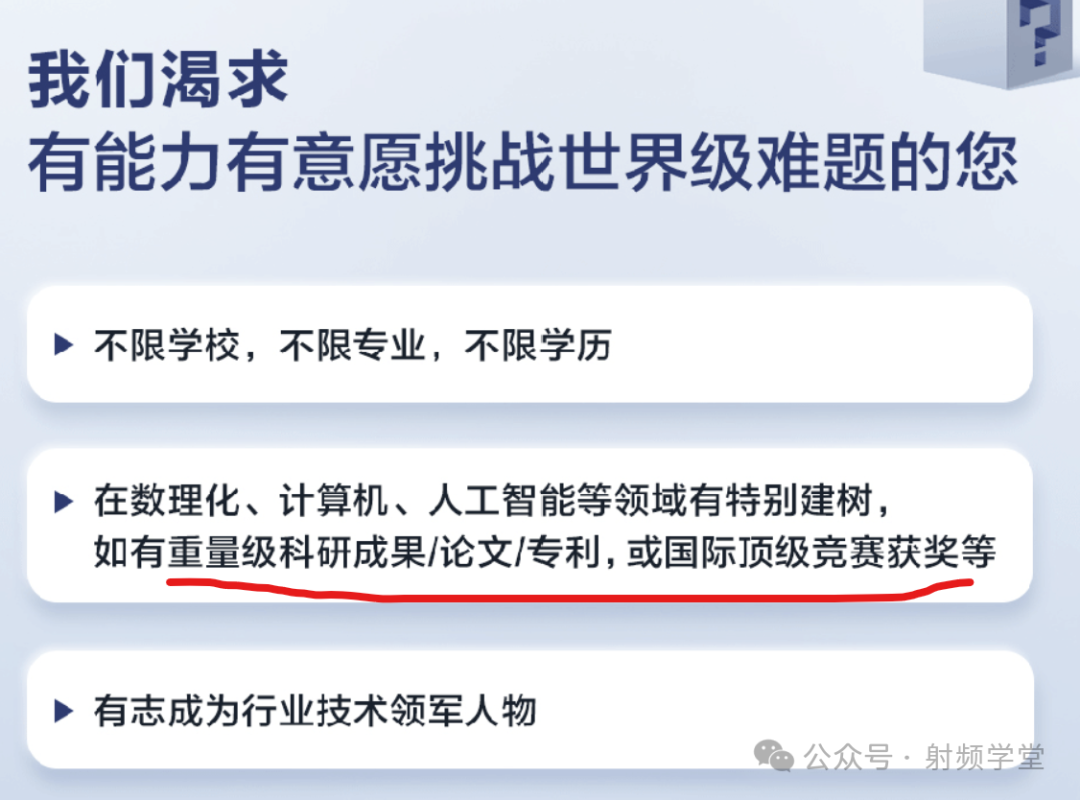

这个在华为“天才少年“的招聘要求里面写的很清楚。

(来自华为天才少年招聘通知)

说的比较好听,但是目前曝光出来的天才少年都来自名校,清北复旦,交大,浙大,华科,西电成电等知名高校。但是也为我们指了一条路,如果有论文,专利,竞赛获奖,谋求一个OFFER还是可以的。

但是,如何搞论文呢?

论文最难的是0到1这个过程,很多同学的论文之路就倒在了一直是”0“的这个阶段,一旦突破了”1“,那么后面就轻松多了,甚至一年多篇也不是什么大不了的。

第一板斧就是定好方向

研究方向一般都是导师帮忙定的,其实也可以自己来定,可以借助AI,也可以找我聊聊。我们看到华为天才少年孙利滨的研究方向就是”移动终端天线设计“。不能说这个方向有多超前,因为这个研究方向的硕博论文,每年都有好多好多。但是认定了方向就坚持走下去,这个很重要。所以我们看到孙利滨在博士期间就提出了”5G正交模式天线对”方案,我们看到孙的大部分论文也是集中在移动终端天线这个方向。左一枪右一枪的,耗费精力不说,也很难有比较好的产出。

|

[1] L. Sun, Y. Li, Z. Zhang, and Z. Feng, “Wideband 5G MIMO antenna with integrated orthogonal-mode dual-antenna pairs for metal-rimmed smartphones,” IEEE Trans. Antennas Propag., in press, 2019. (IF: 4.435) [2] L. Sun, Y. Li, Z. Zhang, and Z. Feng, “Compact co-horizontally polarized full-duplex antenna with omnidirectional paterns,” IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., June, 2019. (IF: 3.51) [3] L. Sun, Y. Li, Z. Zhang, and Z. Feng, “Low-profile compact circularly polarized slot-etched PIFA using even and odd modes,” IEEE Trans. Antennas Propag., June, 2019. (IF: 4.435) [4] L. Sun, Y. Hou, Y. Li, Z. Zhang, and Z. Feng, “An open cavity leaky-wave antenna with vertical-polarization endfire radiation,” IEEE Trans. Antennas Propag., May 2019. (IF: 4.435) [5] L. Sun, Y. Li, Z. Zhang, and Magdy F. Iskander, “A compact planar omnidirectional MIMO array antenna with pattern phase diversity using folded dipole element,” IEEE Trans. Antennas Propag., Mar. 2019. (IF: 4.435) [6] L. Sun, Y. Li, Z. Zhang, and Magdy F. Iskander, “Low-cost compact circularly polarized dual-layer PIFAs for active RFID reader,” IEEE Trans. Antennas Propag., Jan. 2019. (IF: 4.435) [7] L. Sun, H. Feng, Y. Li, and Z. Zhang, “Compact 5G MIMO mobile phone antennas with tightly arranged orthogonal-mode pairs,” IEEE Trans. Antennas Propag., Nov. 2018. (IF: 4.435) [8] L. Sun, H. Feng, Y. Li, and Z. Zhang, “Tightly arranged orthogonal mode antenna for 5G MIMO mobile terminal,” Microw. Opt. Technol. Lett., Jul. 2018. (IF: 0.933) |

(上述论文来自清华大学网页成果展示-2016-微波-孙利滨)

第二板斧就是读文献,读海量文献

在孙利滨的采访中透露,在研究的前期,他累计阅读了超过5000篇相关论文,通过大量的文献学习,能够快速建立起自己在这个研究方向上的知识基础,补齐初期科研短板。这个不仅在论文写作上很有必要,在专利上也非常有必要。曾经听过一个拥有超过500件发明专利的大牛的演讲,疯狂的阅读文献,论文文献,专利文献,也是他的一项法宝。

厚积才能勃发,这个对于科研来说尤为重要。

但是,阅读文献并不是一味的复制,而是要掌握其创新点,创新思路,并找到其不足和改善的地方。如果能够补齐不足并取得改善,那么新的论文也就产生了。

第三板斧就是仿真实验和投递

把自己的文章投递出去,这个也是非常重要的一步,好多同学都手握多篇草稿,但是没有一篇投递出去。投出去,最坏的结果就是被打回来修改。多修改几次,你可能就找到审稿老师的关注点了,距离”中“也就不远了。

很多东西并不难,难的是坚持,当你一直关注一件事情的时候,距离拿下”它“也就不远了。

不怕贼偷,就怕贼惦记,这个俗语在科研上照样有效。

最前沿的电子设计资讯

最前沿的电子设计资讯