前几天我们在芝能群聊中探讨一些汽车行业的话题,包括汽车产品差异化的趋势、消费端的变化、以及汽车产业供应链的重构。

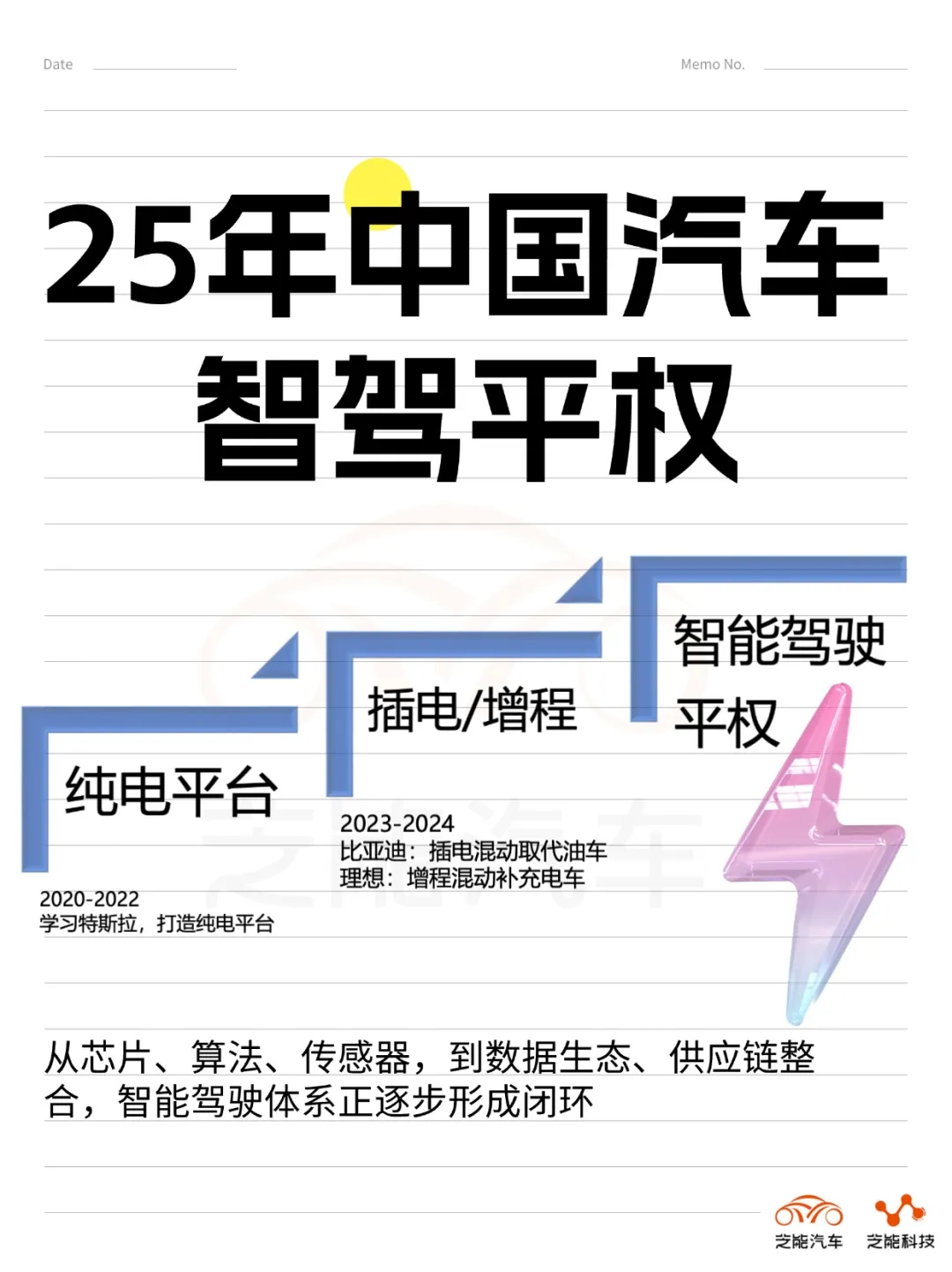

2025年的中国汽车产业变革来得很快,可能在2-3年以后当消费者坐进驾驶舱时,不再第一时间触摸方向盘或感受座椅皮质,而是直接唤醒车载系统,开始使用智能驾驶系统完成自动泊车、城市领航NOA等智驾功能。

对于外观和功能配置可能会进一步减弱需求,汽车产业竞争逻辑的根本性重构——智能驾驶技术在2025年可能让中国的汽车消费选择出现巨大的变化,成为定义产品价值的核心要素。

在这场变革中,供给端的成本控制与需求端的体验趋同形成共振,推动行业从“百花齐放”的差异化竞争,转向“强者恒强”的集约化发展。

车圈这场静默的革命,正在重塑车企的战略选择与消费者的价值认知。

供给端革命:

成本铁律下的产业集约化

汽车这门生意开始出现了很大的变化,在过去中国汽车市场是大部分人都能赚钱,而时间来到了2025年,中国汽车市场上不管是外资还是原来的汽车企业集团,真正能持续稳定赚钱的企业越来越少。

简单来说,2024年之前还有企业定制电芯,2025年之后大家都不折腾这些消费者看不到的东西了。

● 模具经济学:从“个性定制”到“公模霸权”

在传统汽车制造时代,车企通过独特的外观设计、定制化内饰建立品牌辨识度。

但当前产业实践中,一套模具的经济学公式正在改写竞争规则:

◎ 成本敏感区间的“去差异化”:15万元以下车型中,车门把手、中控饰板等高频接触部件已普遍采用公模生产,“同一款旋钮模具被6家车企采购,仅通过表面处理工艺区分品牌。”

这种“部件共享”模式使单车开发成本降低,但代价是产品外观趋同化加剧,特别是消费者感知很强烈的内外饰部件。

◎ 战略车型的“特权保留”:仅有高端车型(通常售价20万元以上)仍保留定制化部件开发权,电子外后视镜专属模具成本,碳纤维版本等等,这种“成本分层”策略,实质是将差异化能力货币化。

供应链的重构已经成为车企面对的一项重要任务,大量汽车厂商开始注重成本控制,尤其是对零部件的采购和生产方式进行了深度调整。特别是在车企的中低端车型中,越来越多的零部件已经开始统一使用,并通过规模效应降低生产成本。

越来越多的零部件在车企之间的互换性变得更加重要,除战略性车辆外,很多汽车厂商已经开始共享核心零部件,从外饰到内饰,甚至是某些动力系统部件,汽车厂商通过统一标准的零部件来提高生产效率并降低成本。

● SKU精简:爆款逻辑与资源聚焦

当“多生孩子好打架”的策略失效,随着小米和理想汽车成功实现“单品击穿”战略:

◎ 研发资源向超级单品倾斜:大量的车型平台整合开始精简,“与其开发10款平庸车型,不如打造1款体验碾压级的产品。”

◎ 营销预算的“头部效应”:随着企业卖车越来越简单,TOP3爆款车型占据车企营销预算的一大半,生命周期在后面的尾部车型仅能获得标准化推广资源,资源分配机制,进一步强化企业内部车型的“强者愈强”的马太效应。

实际上,不管是最终中国企业留存多少价,供给端的集约化正在重塑竞争格局,车企的生存法则从“全面开花”转向“单点突破”。

产品的差异化一直是企业吸引消费者的核心竞争力之一,由于企业的盈利的原因,汽车产品的SKU逐渐精简,产品种类减少,整体趋势表现为更集中的市场格局。留存在下来的产品就是趋同的。

事实上油车时代的过去,由于全球消费者的需求分散,汽车制造商采取了多品类、差异化竞争的策略,用密密麻麻的车型覆盖市场。

随着消费者需求开始认同手机和其他电子产品的趋同,他们无形中的需求也在趋于集中,企业的竞争方式也发生了转变,市场营销更加大单品的爆款战略是实现核心产品的推广,而不是依靠多个小众产品去打击市场。

芝能点评:汽车终究是一门生意,赚钱是重要的,所以从成本角度如何节约就是一个非常重要的事情。取舍之间,就是贵的才有个性,平价产品的资源是受约束的。甚至以后10万的车,很多地方的规矩和我们的电动自行车的规矩一样,所有的车都用相似的模具。

需求端进化:

智能驾驶成为价值标尺

近年来,中国消费者对于汽车的需求发生了显著变化,尤其是在设计和功能方面。

消费者对于汽车的外观和驾驶体验有着较高的要求,而如今,消费者的核心关注点也开始集中在汽车的智能化功能和性价比上。2025年开始,车圈选购汽车慢慢流行的一句话,问:你有智能驾驶吗?没有?对不起pass。

备注:这个趋势会不断加强,在2027年左右所有的认知会被确定下来,我们可以评估和观察这个趋势

消费端的变化反映在汽车设计的多个方面,尤其是在内饰和外观设计上。

随着车主对智能化、节能环保和高效能的需求不断提高,在开发成本有限的情况下,15万以下的车型设计的重点已经从传统的外观设计转向了功能性设计。

许多消费者已经开始关注汽车是否具备智能驾驶系统、智能互联功能以及节能环保的动力系统,15万的产品你也很难做成特别酷炫。

现在车企没有太大的容错空间,也很难标新立异,不再试图“教育”消费者接受创新设计,而是通过一致化的功能,然后让智驾体验跟上。

2024年,有很多的车企从产品定义、配置策略、成本控制及自研模式等方面学习理想汽车,通过采用增程路线、配置大电池、以越级配置吸引家庭用户、借助增程优势控制成本、结合全域自研与供应链管理降本等举措,在产品上模仿理想汽车并取得一定成效 。

在这里,消费者对于“设计怪异”汽车的关注度正在逐渐下降,消费者的需求趋于平稳,关注点更集中于汽车定义是否符合需求、性价比和品牌声誉(能否持续经营)。

当然中国消费群体是变化的,中国年轻消费者进入汽车市场,对于汽车的需求更加注重个性化和智能化,车企在设计时也是在不断取舍,这些就大路货,这些是战略产品(注重汽车设计和内饰的个性化)

芝能点评:随着中国汽车的价格不断往更具性价比的方向走,中国汽车中低端产品也有点优衣库方向发展。

小结

随着汽车市场的不断演变,产品差异化、供应链管理和消费者需求的变化正在推动整个行业朝着更加集中的方向发展。未来汽车市场将更加注重产品的核心竞争力和功能性,而非单纯的外观差异化。

在供应链层面,零部件的标准化将成为车企降低成本、提升竞争力的重要手段。消费端的需求变化要求车企在设计和技术上更加注重智能化和个性化功能的融入。

最前沿的电子设计资讯

最前沿的电子设计资讯