想象一下,你走在街上,迎面走来一个形貌昳丽的帅哥/美女。你对TA一见钟情,心跳加速、手心出汗、视线模糊,仿佛被丘比特射了一箭,中了名为爱情的魔法。但最近有科学家指出,或许爱情根本不是魔法,而是你的大脑进入了“超导态”![1]

恋爱与相变:“一见钟情”背后的物理原理

超导指的是温度足够低时物质的电阻突然归零的现象,是当代物理领域最具活力的研究热点。在物理学界,像超导这种外界环境达到一定的条件后突然发生的变化被称为“相变”。

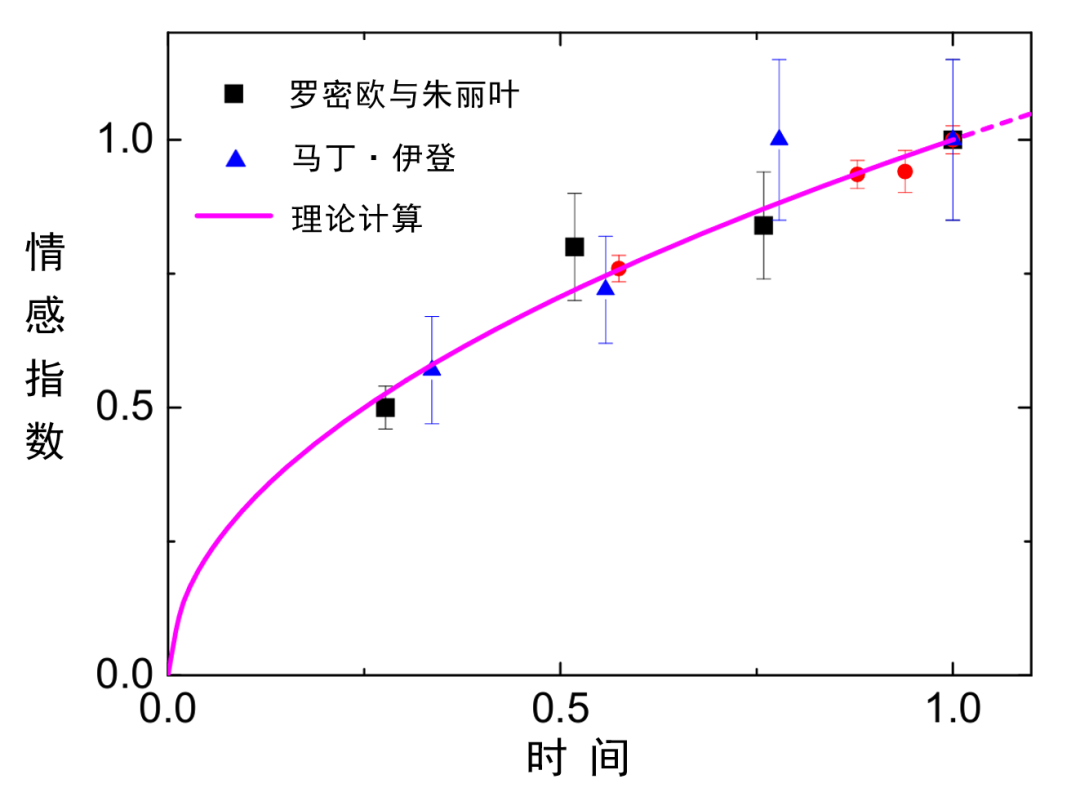

而最近有群物理学家突发奇想,将人类的恋爱行为和”相变”这种物理现象联系起来。简单来说,就像水在100度时突然沸腾,温度足够低时样品突然超导,你的大脑可能在某个瞬间因为外界条件的改变(比如有帅哥美女经过)突然从"普通模式"切换到"恋爱模式"。或许你会认为这不过是一个定性的观点,但科学家们甚至给出了定量的分析!他们选取了《罗密欧与朱丽叶》,《马丁·伊登》等脍炙人口的恋爱佳作,并广发调查问卷,统计受访者对故事中不同时间阶段男女主“感情强度”的看法并取平均,得到了如图一所示的曲线:

图1 不同作品中“情感指数”随时间的变化[1]

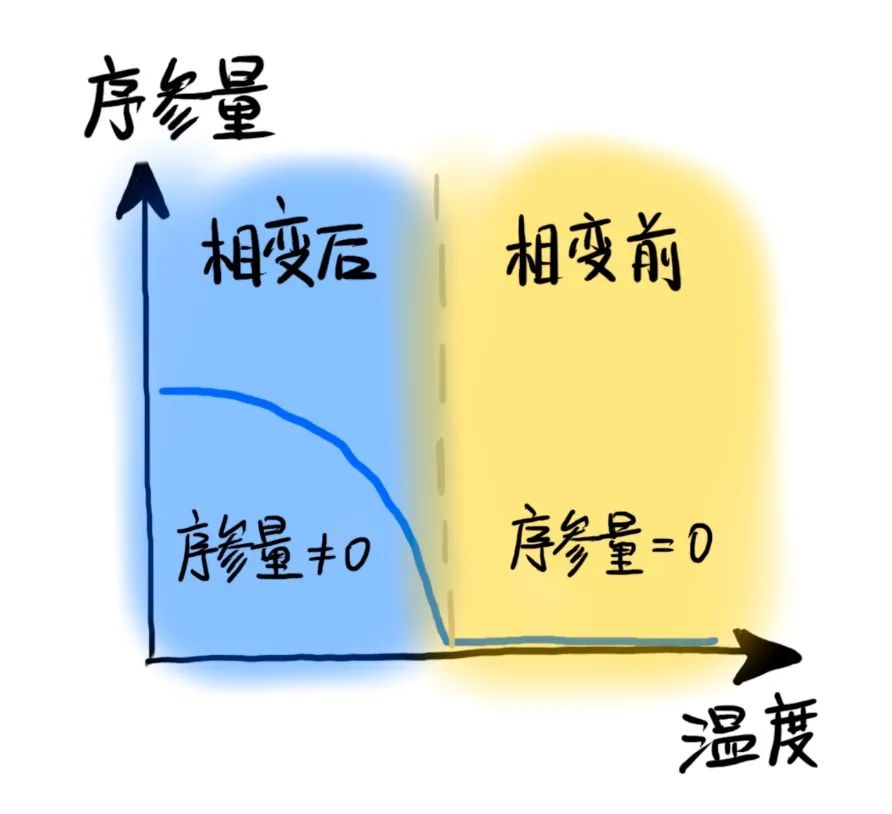

如图所示,不同作品中的相恋的两人之间的“情感指数”α竟然完全满足相变理论对于“相变序参量”的数值预测!这里提到的所谓“相变序参量”,其实是相变理论中绕不开的一个重要概念,它在相变之前是零,相变之后变为非零,是衡量相变是否发生了,发生的进度如何的重要物理参数,如下图所示:

图2 相变与序参量的示意图

而根据相变理论这个参数在相变后会满足一定的随时间演化规律。拿我们一直讨论的“爱情”举例,相变序参量就可以定义为二人的感情。从陌生人(α=0)到热恋(α=1)发展的过程,竟然完全符合相变理论的预测,这确实是一件十分神奇的事情。

当大脑进入"恋爱临界点"后,会像超新星爆发一样剧烈变化,恋爱激素多巴胺会在初见时指数级飙升,导致你产生"这个人好特别"的想法。进入恋爱状态的大脑就像被磁化的铁块,会自动对齐"目标人物"的方向。这就是“情人眼里出西施”的道理。

当罗密欧说出那句"她让火炬都黯然失色"的名言时,他的大脑监测仪(如果有的话)应该显示"临界点已突破,开始进入超导恋爱模式"。在一见钟情式的爆发之后,恋人之间的情感增速会如相变理论预言般变慢,此时的爱情是否能经历现实因素的重重考验,修成α=1的正果,就要看陷入爱河的两人是否足够坚定了。

事实上,现实中的恋爱并非只有罗密欧与朱丽叶式的“一见钟情”,更多的是从一般朋友开始的“日久生情”。科学家进一步研究发现,从朋友关系发展而来的“慢热型恋爱”竟是开启了恋爱的"简单模式",对应相变理论中的“存在偏置的相变”。这类相变过程更平滑,情感增长较慢但更稳定,就像给水壶插着电慢慢加热:日常相处时的好感度会悄悄累积,当量变引发质变时,你甚至察觉不到那个"决定性瞬间"。这类恋爱自带"安全气囊",因为大脑已经建立情感缓冲区。就像《简·爱》里罗切斯特先生突然毁容,简依然能说出"美存在于凝视者眼中"——科学家说这是典型的"带偏置相变的抗干扰能力"。

最后,科学家们还有了一个非常扎心的发现:模型显示,爱和恨在物理层面居然是孪生兄弟!就像磁铁的正负极,它们共用同一个"情感账户",只是在方程中的某些参数前加了一个“负号”。这就是为什么分手时容易因爱生恨——你的大脑只是把账户里的存款换了个币种。

当然了,强偏执下的相变(如前文提到过的日久生情)更加稳定,由爱生恨需要克服的势垒更大,即使分手往往也能保持理性与和平。

是的,科学家发现进入恋爱状态后你的大脑可能在“超导”,多巴胺的涨落堪比物理公式,连莎士比亚的经典爱情都能被相变理论精准描述,但别急着把约会对象拉进实验室:因为爱情可能是相变,但你的女朋友/男朋友绝对不是简单的超导带材!毕竟物理公式再精确,也算不出纪念日该送什么礼物;相变理论再有效,也给不出万用的恋爱通关秘籍。多巴胺负责让你心动,但尊重与真诚才能让心持续跳动。要记住,在恋爱这个复杂过程中,科学只是外挂,你才是主程序,与其纠结“我的爱情是几阶相变”,不如多问一句“今晚想吃什么”——毕竟,火锅沸腾的温度,可比任何公式都更适合点燃爱情!

参考文献:

[1] D. D. Solnyshkov and G. Malpuech. Love might be a second-order phase transition. arXiv:2203.13246v1 [cond-mat.stat-mech] 24 Mar 2022

最前沿的电子设计资讯

最前沿的电子设计资讯